La santé communautaire a-t-elle encore une raison d’être aujourd’hui ? Dr. Michel BASS, février 2013

La santé communautaire a-t-elle encore une raison d’être aujourd’hui ?

Dr. Michel BASS, février 2013

Il y a 25 ans, nous avons créé l’AFRESC avec quelques amis. Nous étions préoccupés à l’époque par le fonctionnement du système de santé. Mais par quoi et pourquoi étions nous donc préoccupés ? Pourquoi les réponses proposées par l’expertise de santé publique ne nous semblaient pas suffisantes ?

Car en effet, et particulièrement en France, l’accès d’à peu près tout le monde à des soins, de bénéficier d’un droit de tirage illimité sur la sécurité sociale est à peu près garanti. De même que les professionnels sont assurés d’avoir une clientèle et des revenus. Cela va de soi, et c’est souvent un réconfort, de penser que des professionnels compétents sont constamment potentiellement à notre service. A la moindre anicroche nous pouvons obtenir une réponse qui apaise nos souffrances censées être sources de nos inquiétudes[1]. Aujourd’hui encore, et peut-être plus que jamais, chacun est habité d’un sentiment profond – et justifié à longueur de médias – qu’un tel système nous garantit de la maladie, nous permet de vivre plus longtemps en « bonne santé ». Ces soins nous permettent d’envisager l’inéluctable de la déchéance et de la mort avec l’espoir sans cesse entretenu par les discours de la science elle-même, qu’à chaque étape et jusqu’à la dernière nous allons être sauvés. Et d’ailleurs, en espagnol, santé se dit « salud », le salut. Nous avons intégré ces soins et ces comportements sanitaires jusques dans nos comportements quotidiens même si ce n’est jamais assez, nous rappellent les instances de santé publique : en faisant vraiment l’effort de se comporter mieux, de mieux suivre les prescriptions des experts, de se soigner comme on nous le propose, de faire confiance et s’abandonner aux médecins et aux éducateurs, cela irait encore mieux. Hygiène, comportements, alimentation, vaccins, médicaments permettent d’agir sur les causes des problèmes tels que tabac, alcool, sexe, sédentarité, obésité, cholestérol, hypertension artérielle. La prise en compte par des professionnels motivés et form(at)és de ces piliers de la raison médicale et sociale active vers des gens « observants » permettrait cette vie longue et douce à laquelle chacun aspire.. depuis Ovide ou Platon. Cet abandon aux experts[2], cette volonté politique de l’action publique ont permis certains succès : l’idée de « l’enfance » apparue à la fin du 19e siècle[3] a permis une régression spectaculaire de la mortalité infantile et maternelle par des mesures combinant médecine (infectiologie, vaccins, obstétrique, psychiatrie, chirurgie) et hygiène sociale (lutte contre l’alcoolisme, lutte contre les nourrices et l’abandon des enfants, instruction obligatoire). Aujourd’hui la durée moyenne de vie, et surtout la durée de vie sans handicap a largement augmenté dans les pays les plus riches. Et il vaut beaucoup mieux se faire opérer aujourd’hui dans un bloc opératoire robotisé que naguère sans anesthésie et sans asepsie.

Mais qu’est-ce qui continue de nous déranger dans ce joli tableau ? L’efficacité supposée de ce système justifie-t-elle les moyens (les pratiques, la manière de faire, etc.) ?

Habituellement les critiques se centrent sur quelques points bien identifiés, qui, s’ils sont réels (et nous avons pu les utiliser à l’occasion dans nos propres critiques), nous semblent largement insuffisants :

- Ce système n’assurerait pas l’égalité d’accès aux soins, et ne réduirait pas les inégalités sociales devant la maladie et la mort.

- Ce système ne serait en fait pas si efficace que cela et de nombreux autres facteurs que sanitaires entreraient en ligne de compte dans l’amélioration de la santé publique.

- Ce système ne serait pas efficient (son coût est sans commune mesure par rapport à son efficacité).

Pourquoi ces critiques de la médecine, toutes recevables, ne sont finalement pas déterminantes, pourquoi considérons-nous que la critique du modèle médical par l’approche de la santé publique est insuffisante ? Je pense qu’il y a au fond l’idée que les modèles technicistes, scientistes, rationalistes de la santé produisent des pratiques peu réjouissantes (que c’est difficile, une carrière de malade chronique ou de cancéreux). Comme le disait P.K.FEYERABEND (et je renvoie aux premiers chapitres de mon livre où j’ai longuement développé ces idées), « la civilisation occidentale dans son ensemble valorise maintenant l’efficacité à un degré tel que les quelques objections d’ordre éthique qui peuvent surgir paraissent naïves et non scientifiques »[4]. Il rajoute « il n’existe pas de critère de santé non ambigu – le bien-être est jugé différemment à différentes époques et dans différentes cultures – et il deviendra clair que la question de l’excellence relative des méthodes scientifiques et non scientifiques n’a jamais été examinée de manière scientifique (…). Le choix de la science au détriment d’autres formes de vie n’est pas un choix scientifique »[5]. Et, au fond, « si les affaires importantes sont la santé et la maladie, alors c’est au patient individuel et non à un médecin noyé dans ses théories abstraites d’évaluer le bien-être »[6]. Cette critique de la raison médicale vient heurter le fait que « l’opinion inclut maintenant la confiance qu’on peut avoir en l’opinion des experts »[7] et ne donne pas lieu, en général à des pensées alternatives des pratiques de santé. Cela vient du fait que les experts en santé publique partagent les mêmes valeurs, et poursuivent les mêmes buts que ceux de la médecine, sans laisser plus de place à la diversité de théories et de pratiques. Oublier le « patient » comme porteur de sa propre conception du bien-être et de sa vie, d’une part, et, d’autre part, du fait de cet oubli, transférer vers les experts la responsabilité de la santé, de sa santé, sont les écueils principaux de l’approche des questions de santé par la santé publique. Ecueils que la santé communautaire essaie justement de contourner.

Les 3 points critiques des experts en santé publique que j’ai cités plus haut peuvent, à l’aune de la pensée de FEYERABEND, être revisités, comme suit.

I- CRITIQUE DES CRITIQUES

1- Critique de la question des inégalités de santé

Un peu de démographie ou de sociologie nous permet de prouver la persistance, voire l’aggravation des inégalités d’espérance de vie, tout comme la persistance d’inégalités culturelles devant la santé. Le plus souvent la question de l’inégalité est ainsi expliquée sans autre forme de procès par une sous utilisation des services, souvent résultat de blocages économiques ou sociaux : on parle alors d’inégalités d’accès aux soins. Cette équivalence entre inégalités de santé et accès aux soins nous semble déjà en soi contestable.

Mais la notion d’inégalités de santé pose aussi un problème en soi, même si on ne la rattache pas à l’accès aux soins. Car en effet pour atteindre un certain niveau de santé, il faut désirer la santé, agir pour satisfaire ce désir, ce qui suppose non seulement d’avoir accès à l’information, mais encore de la comprendre et plus encore de considérer comme un objectif l’idée de santé, et comme des moyens légitimes les propositions que me font les professionnels Or la réponse à cette question de ce que nous appelons « l’appétence à la santé » ne consiste pour l’essentiel qu’à présupposer l’existence de cette appétence comme une sorte de pulsion naturelle ignorant l’ambivalence des désirs, les pulsions contradictoires. La santé n’est ni une notion très définie ni une valeur absolue. Le désir de santé qui sous-tend l’interprétation de la notion d’inégalité reste le reflet d’une représentation sociale culturellement et historiquement située (la petite bourgeoisie du 19e et du 20e siècle, ou ceux que l’on appelle aujourd’hui les bobos, et hier les Yuppies. Dionysos est bien oublié, au profit d’un puritanisme qui n’ose plus s’afficher tel. D’une certaine façon la norme de la bonne santé bourgeoise est tellement ancrée dans les esprits que toute déviance est considérée comme anormale, et donc à combattre. La notion morale (c’est-à-dire produite par le jugement) de l’inégalité n’est qu’une interprétation particulière de la constatation indubitable de différences, et ce jugement repose sur un constat non moins indubitable que l’origine sociale des « victimes » de ces différences est toujours dans les classes sociales les moins élevées. Ce faisant, on ne fait que mettre en évidence que certaines classes sociales n’agissent pas de la même manière que la petite bourgeoisie sans même essayer de questionner cette propension de la dite bourgeoisie à considérer ses propres valeurs comme universelles et bonnes pour tous.

Pour les experts en santé publique, ne pas désirer cette santé n’est pas envisageable, et doit donc être inenvisageable pour tout le monde. Un comportement déviant de cette norme ne peut être que le résultat d’un déficit ou d’un manque (selon que l’on examine la question du pont du vue comportementaliste ou du point de vue sociopolitique), et reflète le problème lui-même. Dans l’aide sociale à l’enfance, le fait de refuser de l’aide est considéré comme une « information préoccupante » et donc un signe, un symptôme. Il est absolument clair que les travailleurs sociaux et leurs cadres appliquent (ou inventent) des procédures et des prises en charge sans jamais se préoccuper d’analyser en quoi et comment elles relèvent de leurs préconceptions et préjugés de la bonne éducation et de la bonne santé des enfants et des familles. C’est ce qu’a je crois démontré Donzelot dans l’ouvrage déjà cité. Il est encore plus difficile de mettre en évidence ce préjugé dans le domaine du sanitaire tant la question de la santé, de la maladie et de la mort s’ancre dans la société de la névrose comme norme[8]. Ainsi les différences constatées sont d’emblées analysées sous forme de jugement de valeur. Lequel déploie ensuite l’idée de l’action de réduction de ces inégalités[9]. Et on attend des professionnels du secteur sanitaire d’agir en conséquence. Cette attente est doublement problématique : d’une part les professionnels et le système social sont massivement organisés pour ne pas faire de différence, et d’autre part ils participent activement de la fabrication de la différence (par le décalage de niveau culturel entre praticiens et personnes concernées par la situation). Cette notion d’inégalité est trop complexe pour justifier des critiques adressées au seul système de santé, et est insuffisante pour tenter de tracer des alternatives aux pratiques. C’est pourquoi elle ne peut constituer un pilier de la santé communautaire. Tout au plus une dimension à analyser dont la prise en compte ne peut se résumer à proposer « plus de la même chose » (plus de soins, plus d’éducation, en terme d’accès, etc.). Je pense que ce dilemme est proche de celui posé actuellement par l’éducation et les inégalités sociales : est-ce plus d’école qui réglera ces inégalités ?

2- Le système de santé ne serait pas si efficace que cela. C’est vrai, mais…

Thomas Mc Keown, épidémiologiste anglais[10], a été l’un des grands penseurs d’une approche historique de l’épidémiologie. Il relativise absolument la place de la médecine dans l’amélioration de la santé de la population. Selon lui, historiquement et chronologiquement, et corroborant ainsi les travaux de Braudel, la santé a d’abord progressé grâce à l’amélioration de l’alimentation liée aux progrès de l’agriculture et des transports qui s’est mise en place depuis la fin du 18e siècle (réduction de la mortalité par maladie infectieuse). Puis est apparue la notion d’hygiène avec les progrès de la microbiologie (Pasteur en particulier) qui a conduit aux notions d’asepsie, mais aussi de filtrage de l’eau, de traitement des déchets. En Troisième lieu s’est mis en place un contrôle des naissances : moins d’enfants par femme, plus de temps entre les grossesses, et surtout l’idée de l’enfance et de l’éducation) ont permis une diminution radicale de la mortalité infantile. Et pour finir certains progrès médicaux.

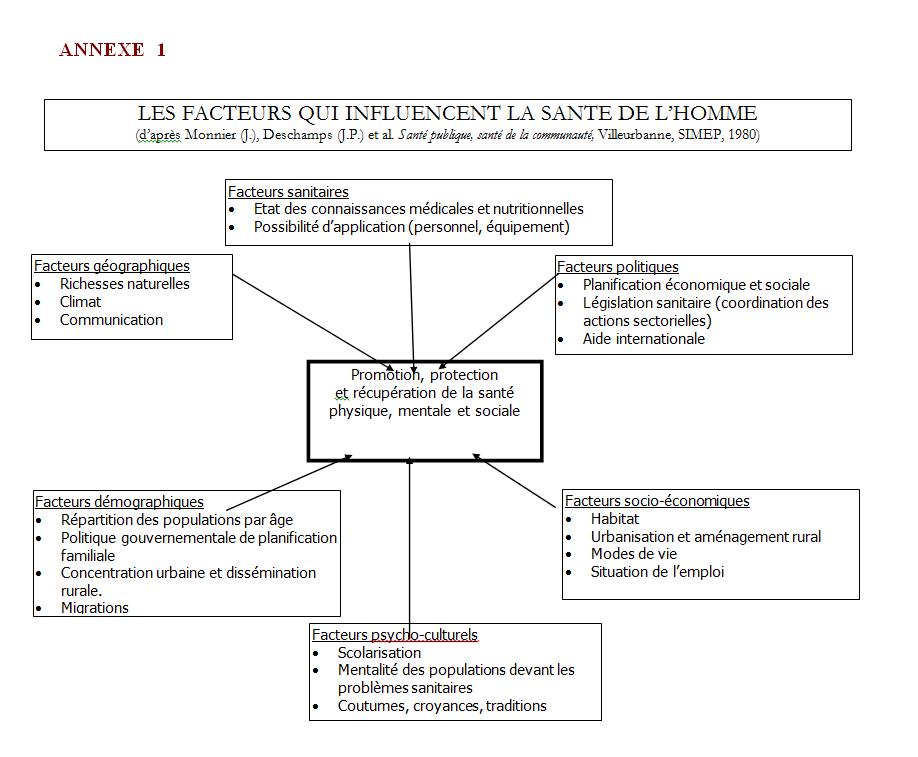

Dans le livre célèbre de MONNIER et DESCHAMPS[11], cette analyse des chercheurs en santé publique est résumée par le tableau sur les « facteurs qui influencent la santé de l’homme ». Ce tableau peut être vu comme l’ensemble des actions à mener au nom de la santé dans tous les compartiments de l’action sociale, économique et politique.

Bien sûr, la santé s’est améliorée grâce à quantité d’actions humaines hors du champ de la médecin stricto sensu. La difficulté de cette approche réside dans l’idée d’extension à l’infini de la possibilité de l’action humaine (et surtout de l’action médicale ou de santé) dès lors que l’on pourrait en analyser finement la pluralité des causes. Aucune science ne saura jamais tout, des causes des maladies et des problèmes de santé resteront toujours multiples et en interactions complexes. Il faut se méfier d’une tentation rationaliste et réductionniste de ramener le complexe à quelques éléments structurels identifiables et généralisables, et surtout bien acculturés au modèle épistémologique de la médecine biologique (la correspondance anatomo-clinique et l’agresseur externe). Dans cette manière de voir, la santé reste largement du côté de la maladie ou de son absence. La maladie médicale est au centre de toutes les recherches. L’approche de la santé publique se situe dans une perspective de lutte, de guerre contre la maladie qui persiste en disant que finalement l’infanterie médicale n’est pas assez efficace pour chasser les agresseurs et qu’il convient de développer de nouvelles approches, nécessitant que la médecine absorbe d’autres champs d’expertise, ce qui est bien la tâche assignée à la santé publique par la médecine.

Oui, mais… la santé publique peine à convaincre les experts d’autres champs disciplinaires comme les décideurs politiques. Une approche plus convaincante consiste alors à politiser la réflexion sur la santé. Politiser, en démocratie, c’est d’une part éduquer la population, et d’autre part par voie de conséquence, tenter d’influer sur les décideurs politiques par l’action de masse. C’est là l’idée de la problématisation (ou du dialogue problématisateur) et de la conscientisation de la population (on aurait dit, dans certains milieux des « masses ») développée par P.FREIRE. Ce type d’interventionnisme relève d’une grande confiance en des experts « démocrates » qui se mettraient au service de la population pour leur permettre de comprendre ce qui leur arrive et d’agir ensemble pour améliorer leur condition. Paolo FREIRE, plutôt que de parler comme un expert, a compris qu’il fallait accompagner les gens à comprendre, à critiquer ce qu’on leur propose, à mieux identifier eux-mêmes les conditions d’un changement pour eux-mêmes. C’est indéniablement plus démocratique. Mais comme dans la question des inégalités, on ne questionne pas l’idée même de santé, en ne faisant qu’élargir le champ d’intervention potentielle. Il s’agirait de passer d’une conséquence passive d’évolutions sociales dont on constate l’effet sur cette santé à une politique active d’actions sur « les déterminants » de la santé. Sorte de pensée positiviste et rationaliste de l’action, pensée utilitaire s’il en fut. Quand elle n’est pas une pensée de l’inaction politique. Il est difficile de remettre en cause l’expertise elle-même. Guy Le Boterf a essayé d’aller plus loin en proposant aux gens de reconstruire leur propre recherche, et il a modélisé ce processus de « nouvelles relations entre experts et acteurs sociaux »[12] sous le terme de recherche-action. Mais cela reste très difficile : examiner les vraies pratiques de santé des gens, essayer de comprendre la relation entre leurs pratiques et le système de santé publique. La critique de l’efficacité du système de santé impose une remise en question tant de l’hyperrationalité utilitaire de la santé publique que de la foi dans l’expertise.

Dans la critique de l’efficacité du système de santé, c’est l’idée qu’il pourrait ou devrait l’être qui pose problème et non sa « réelle » efficacité. Car l’idée médicale n’est peut-être pas de guérir les gens mais de les soigner en leur apportant des réponses même ponctuelles ou partielles, des réponses qui ne feraient plus l’impasse du sens tragique de la vie en promettant le salut. Aider à vivre, avec soi même tel que l’on est une proposition de la psychanalyse, bien entendu considérée comme inefficace. Nous voyons bien par là que la notion d’efficacité en médecine et en santé est une notion terriblement délicate et bien malmenée depuis quelques années. C’est pourquoi elle n’est pas non plus déterminante pour distinguer les pratiques de santé communautaire.

3- Le système est un véritable puits financier sans fonds. Il coûte incroyablement cher, pour de bien piètres résultats.

Cette 3e critique a sa raison d’être du point de vue de la gestion des fonds publics. Comment admettre une telle utilisation d’argent collectif (de l’ordre de 240 milliards d’€ en France) si l’on peut faire au moins aussi bien en dépensant moins ? La gabegie de notre système de santé est évidente. Le récent ouvrage des Pr. Debré et Even sur les médicaments en témoigne. L’observation que nous avons des pratiques de médecins (généralistes comme spécialistes, de ville comme hospitaliers) à partir d’une fonction de coordination dans des EHPAD ne fait que renforcer ces observations. La pression de l’industrie pharmaceutique est réelle et constante. La propagande en faveur de la médecine, le désir de chacun d’utiliser à volonté son « droit de tirage » sur l’assurance maladie, sont permanents. Les ordonnances à rallonge, les examens de santé répétés, les hospitalisations non indispensables[13], sont la règle. Offre et demande se conjuguent habilement, avec cependant une sous estimation importante de la dimension de l’offre[14].

Ce genre de pratique, loin de satisfaire à une utilité réelle, est aussi source de problèmes importants (la Iatrogénie) eux-mêmes source de coûts importants. Il est donc certain qu’une rationalisation de ces pratiques pourrait améliorer l’efficience du système. Moins dépenser et moins fabriquer de iatrogènie. Cette approche a été initiée par Illich dans nemesis médicale dans les années 1960[15]. A une époque où les technologies et les dépenses médicales n’avaient pas encore atteint les sommets d’aujourd’hui.

Mais le problème de cette approche est qu’elle fait l’impasse sur les raisons qui font que ce système fonctionne en gabegie : désir de se soigner reposant sur une propagande médicale du bien-être, idéologie de la consommation, économisme avec culte de la croissance et de l’emploi. Surtout, cette approche plutôt économique ne met pas en question la nécessité des pratiques. Il conviendrait simplement de réguler l’intervention. Il ne s’agit en sommes que d’excès, et non d’un problème structurel. L’analogie avec la spéculation et le système économique est flagrante. Les activités spéculatives des banques ne sont pas remises en cause. Les activités techniques et industrielles de la santé ne sont pas remises en cause. Leur caractère a priori bénéfique constitue le socle de la foi que l’on a de leur nécessité.

II- DEPASSER LA MEDECINE ET LA SANTE PUBLIQUE POUR S’INTERESSER A LA SANTE

Cette dimension de l’a priori bénéfique des interventions médicales ou sociales, de la prise en charge par des institutions et des experts des problèmes existentiels nous pose problème et nous fait dire que ces approches critiques du système de santé ne répondent qu’imparfaitement à nos préoccupations.

Le sociologue et historien américain Christopher LASCH exprime avec une grande clarté ce qui nous préoccupe à l’AFRESC :

« L’histoire de la société moderne est, d’un certain point de vue, celle de l’affirmation d’un contrôle social sur les activités jadis dévolues aux individus et aux familles. Dans la phase initiale de la révolution industrielle les capitalistes arrachèrent la production du foyer pour la collectiviser à l’intérieur de l’usine, sous leur surveillance. Ils se mirent ensuite à s’approprier les savoir- faire et le savoir technique des travailleurs grâce à « l’organisation scientifique du travail » et à les rassembler sous le contrôle d’une direction managériale. Ils étendirent enfin leur contrôle sur la vie privée des travailleurs : médecins, psychiatres, enseignants, psychopédagogues, agents au service des tribunaux pour mineurs et autres spécialistes commencèrent à surveiller l’éducation des enfants, qui jusqu’alors relevait de la famille »[16].

Plus loin, il ajoute « de même que l’économie politique s’est montrée incapable d’envisager les relations de marché modernes comme le résultat d’un processus historique spécifique (au terme duquel les paysans et les artisans perdirent le contrôle des moyens de production pour devenir des salariés), les sciences sociales [la santé publique] ne parviennent pas à voir que ‘l’interdépendance’ ne fait que refléter les modes changeant de la domination de classe : l’extension et la consolidation du contrôle capitaliste à travers l’action du management, de la bureaucratie, et l’essor de l’expertise. »[17].

Et de renchérir : « pour justifier cet accaparement des fonctions parentales [de l’individu, du groupe, de la communauté] les professions d’assistanat eurent souvent recours à l’analogie entre la médecine préventive et la santé publique […]. Educateurs, psychiatres, travailleurs sociaux et pénologues, tous se présentaient comme des médecins au chevet d’une société malade et souhaitaient bénéficier de la plus large délégation d’autorité médicale possible pour remédier à ses maux »[18].

Selon LASCH, « l’adhésion à une définition médicale de la criminalité et du désordre social [range ses protagonistes en tant que] porte parole de premier plan de l’industrie de la santé […]. Avec la médicalisation de la société, la déviance en vint à être assimilée […] à la maladie. »[19]. La réciproque nous semble tout autant vraie. La maladie en vint à être considérée comme une forme de déviance et les médecins comme les juges de la santé.

Ainsi, « l’influence conjointe de la publicité et des professions d’assistanat […]ne libérèrent la vie intime de la surveillance de l’église et de l’état que pour la soumettre à une surveillance médicale et psychiatrique ou à la manipulation de l’industrie publicitaire. »[20]

Comment contribuer à démédicaliser la société ? Comment repolitiser la question de la santé ? Comment reconstruire ces compétences – aujourd’hui bien mises à mal – des gens en la matière ? Comment imaginer ces compétences autrement que comme des « délégations » d’expertise médicale, c’est-à-dire imaginer une éducation pour la santé qui ne soit pas de « l’alphabétisation médicale »[21] ?

La santé communautaire invite à repolitiser le débat afin que la question de la santé puisse être réappropriée par les gens. Comment agir sur cette dissimulation de ce « processus abstrait, impersonnel, évolutionnaire connu sous le nom de transfert de fonctions [qui conduit] à l’expropriation des fonctions [d’expertise de chaque citoyen] par des organismes extérieurs à [son réseau de vie][22] » ?

C’est une belle utopie que la santé communautaire, mais, comme le disait le premier écologiste français René DUMONT : « l’utopie ou a mort » ! Les crises profondes de la société d’aujourd’hui ne font que renforcer les problèmes de santé et les réponses expertes de plus en plus nombreuses et contraignantes que la société essaie d’y apporter au point que « les critiques du concept de maladie [et son extension à l’infini au travers de tous les facteurs sur lesquels agir et qui nécessitent des experts patentés] n’aboliraient l’hôpital qu’à la condition de transformer le monde entier en hôpital »[23] . Et les critiques du système de soins que j’évoquais passent à côté de cet essentiel. Nous essayons de prendre au sérieux ces alternatives critiques de la critique. De prendre au sérieux le risque qu’il y aurait à transformer la société en hôpital, et les citoyens en patients.

Mais nous avons peu d’exemple de santé communautaire réussie si tant est que cela signifie quelque chose. Pour autant, la justesse d’une idée ne tient pas à son efficacité ou sa reconnaissance institutionnelle. La santé communautaire reste une perspective critique, une perspective permettant d’essayer de faire réfléchir les uns et les autres, sans volonté d’inventer un système ou une méthode. Une santé communautaire est une santé qui refuse la société thérapeutique dénoncée par C.LASCH. Contribuer à repenser, contribuer à faire penser, contribuer à accompagner la pensée dans les pratiques, voilà ce qu’est en fait la santé communautaire.

Dans une perspective d’avenir, de développement durable, il faut continuer à penser ce que pourraient être des pratiques de santé moins technicistes, moins dispendieuses en technologies, moins dangereuses pour les gens, et surtout rétablissant peu à peu la compétence de chacun à s’occuper de sa vie, de ses maladies, de ses enfants, et de son travail.

[1] Bien sûr on peut poser l’équation exactement inverse !

[2] Voir à ce sujet : C.LASCH,

[3] Cf. à ce sujet « la police des familles » de Jacques DONZELOT

[4] Paul FEYERABEND, adieu la raison, Seuil, 1989, p. 33.

[5] Paul FEYERABEND, op.cit p.41.

[6] PKF, op.cit p.60.

[7] PKF, op.cit p.60

[8] Cf. C.LASCH, la culture du narcissisme, Champs, essais, 2006. Mais aussi « la thérapie [tout comme la prévention] a un aspect disciplinaire de contrôle social (…). Il ne s’agit pas de rendre la vie trop confortable au patient faute de quoi il perdrait toute motivation pour guérir » (In un refuge dans ce monde impitoyable p.243. Références infra). L’appétence, notion que nous développons peut elle aussi être retournée en son quasi contraire…

[9] Voir mon article peut-on tout évaluer écrit en septembre 2012 : l’insuffisance de réflexion sur les valeurs sous-tendant ces notions de santé et d’interprétation de la mesure de leurs différences selon les classes sociales conduit à agir finalement de façon fort inefficace. Et ce n’est donc pas le seul système de soins qui est en cause. Resterait à définir ce que signifierait une action efficace du point de vue des gens concernés si on pouvait construire une réelle réflexion évaluative.

[10] Cf. Médecine et société, les années 80, Ed. Saint Martin (Montréal), 1986.

[11] Santé publique, santé de la communauté. Villeurbanne, SIMEP, 1980. Voir le tableau en annexe.

[12] Guy Le Boterf, in la recherche-action, Revue POUR N°90 (1983), p.37 et suivantes.

[13] A condition d’un minimum d’organisation… C’est ce qu’on pourrait attendre des nouvelles initiatives de santé publique que sont les médecins coordinateurs en EHPAD ou les maisons pluridisciplinaires de santé.

[14] Cf. Anne VEGA rapport à la CNAMTS, INSERM et CNRS (CERMES), août 2011

[15] I.ILLICH, nemesis medicale. Une nouvelle édition des œuvres complètes rend ce texte à nouveau disponible.

[16] C.LASCH, un refuge dans ce monde impitoyable, Paris, François Bourin Editeur, 2012, p. 46.

[17] C.LASCH, op.cit p.48.

[18] C.LASCH, op.cit. p.73.

[19] C.LASCH, op.cit p.81.

[20] C.LASCH, op.cit p.82.

[21] Comme le disait si justement Philippe LECORPS, alors professeur à l’ENSP.

[22] Un peu adapté de C. LASCH, op.cit. p.89. Cela rejoint aussi DEVFEREUX, quand il associe l’étiologie de la schizophrénie et la complexité d’une société.

[23] C.LASCH, op.cit. p.270.

séminaire de la fondation IRTS de Montrouge le 20 mai 2008